시길의 날

이곳은 조용하다. 무기고에 있는 사무실에서 들려오는 행렬의 음악 소리와 환호성을 피하듯 내려온 하이브 골목에는 황량한 침묵이 감돈다. 가끔 공허한 바람 소리와 어디선가 부스럭거리는 쓰레기나 천조각, 멀리서 간간히 들리는 발걸음과 목소리. 길바닥에 흩어진 석재와 대들보, 무너지다가 엇갈린 기둥이 무게를 지탱해서 위태하게 반만 쓰러진 건물, 누군가 쌓아놓고 태운 넝마더미 사이에서 편안함을 느끼며 그을린 담벼락에 기대앉는다.

이 근처였을 것이다. 인간 산모의 시체와 반쯤 시체가 된 티플링 아기가 발견된 곳이… 적어도 알콜 중독과 폐병으로 반쯤 죽어가던 시체 수거인에게 물어본 바로는 그랬다. 간병중이던 그의 아내가 모르게 술까지 상으로 줘가면서 말이지. 아니면 정신이 오락가락하는 늙은이가 잘못 가르쳐줘서 엉뚱한 데서 분위기잡는 걸지도 모른다. 쓴웃음이 나오지만, 적어도 '시길의 날 (Sigil Day)' 행사를 피하기에는 좋은 곳이다.

이 근처였을 것이다. 인간 산모의 시체와 반쯤 시체가 된 티플링 아기가 발견된 곳이… 적어도 알콜 중독과 폐병으로 반쯤 죽어가던 시체 수거인에게 물어본 바로는 그랬다. 간병중이던 그의 아내가 모르게 술까지 상으로 줘가면서 말이지. 아니면 정신이 오락가락하는 늙은이가 잘못 가르쳐줘서 엉뚱한 데서 분위기잡는 걸지도 모른다. 쓴웃음이 나오지만, 적어도 '시길의 날 (Sigil Day)' 행사를 피하기에는 좋은 곳이다.

누군가는 그렇게 얘기하기도 한다. 생일을 온 도시가 축하해 주니 얼마나 좋은 일이냐고. 축하 같은 소리 하네… 처음 몇 년 동안 시길 전투 기념 행사는 축제가 아닌 대규모 추도식이었다는 걸 모르거나 잊은 얼간이나 할 수 있는 말이다. 게다가 그날 태어난 소위 '돌파둥이 (Breakthrough Babies)'들은 반 이상이 고아였고, 고아가 된 아이 중 대부분은 생일이 곧 부모의 기일이었다. 대체 무엇을, 어떻게 축하하란 말인가.

시길은 기억의 유통 기한이 짧은 도시이다. 유동 인구가 너무 많아서 머릿수 파악조차 할 수 없는 도시에서 파괴와 비탄의 집단 기억은 몇 년 내에 희미해졌다. 블러드 워가 멀티버스 전체적 사건이 아니었더라면 1일 전쟁이 며칠날이었는지 기억하는 사람도 많지 않을 것이다. 그리고 거버너와 하모니움, 가즈맨 당파가 주축이 되어서 시길 시민 의식 고취와 단합의 날로 '시길의 날'을 선포하지 않았더라면… 고통의 기억은 잊혀지고, 생존자의 입장에서 죽음에 마주했을 때 느끼는 기묘한 흥분만이 남아 종일 축제가 도시를 휩쓰는 날. 애국적인 연설, 영웅을 기리는 음유시, 춤과 음악. 거의 강박적으로 흥을 돋구는 그들의 행태는 죽음에 대한 필사적인 저항이라는 것을 깨닫는 사람이 몇이나 될까.

때로는 춤추고 떠드는 사람들 한가운데로 뛰어들어 닥치는 대로 공격해버리고 싶다. 피와 살점이 튀고, 그 바보들이 비명을 지르며 흩어지는 모습을 보고 싶다. 진짜 돌파 사건을 기리고 싶다면 그 공포와 고통을 직접 느껴야 하니까. 핀드들이 도시를 휩쓰는 와중에 산일이 찾아와서, 아니면 놀란 나머지 진통이 일찍 시작되어서 숨을 곳을 찾아 헤매는 젊은 여자의 기분을 이해할 수 있어야 하니까. 도망쳐야 하는데 제대로 움직일 수조차 없어서, 무섭고 아파서 엉엉 울면서 숨을 곳을 찾아 헤매는 심정이 어떤 것인지 알아야, 좁고 더러운 은신처에서 혼자 아이를 낳으면서도 핀드들에게 들킬까 비명도 못 지르는 상황을 알아야 진정 시길의 날을 기린다고 할 수 있으니까. 그러니까…!

얼굴을 감싸며 마치 눈물을 집어넣듯 눈을 세게 비비지만, 눈물 따위는 나오지도 않는다. 얼굴도 모르는 여자가 어떻게 죽었는지 알 게 뭐람. 이 감정의 진정한 정체는 구토처럼 뜨겁게 치미는 분노이다. 마치 그날의 파괴와 죽음에 무슨 의미가 있었던 것처럼 억지로 아름답고 고귀한 치장을 시키고, 그 추악하고 비참했던 얼굴에 애써 고개를 돌리는 자들에 대한 분노. 공격적인 감정에 본능적으로 꼬리가 실룩거리면서 치맛자락을 휘젓고, 치맛단 밑으로 삐죽 고개를 내민 독침은 금방이라도 적을 찌를 듯 부르르 떨며 투명한 마취독을 한 방울 흘린다.

바람을 타고 멀리서 북소리와 환호성이 들려온다. 결국 올해는 하이브까지 행렬 경로에 넣은 건가.1) 천천히 일어서며 폐허를 마치 눈에 새기듯 둘러본다. 파괴의 뒤끝이 남긴 평화, 얼간이들이 의미없이 재잘거리며 깨뜨릴 수 없는 편안한 침묵.

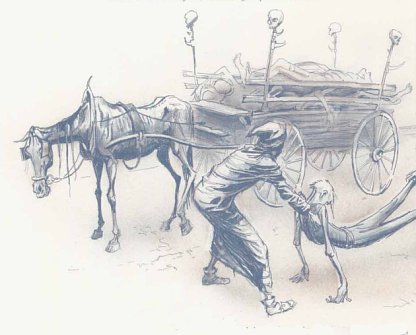

시길로 핀드들이 밀고 들어온 날, 따로 데려갈 방법이 없어서 수거인들이 시체 수레에 눕힌 아기는 태어난 날 어미와 함께 죽었다. 어머니의 죽음과 함께 부모의 이름을, 아버지가 누구 혹은 무엇이었는지 하는 지식을, 과거를, 정체를 잃었기에 미래마저 잃어버렸다. 남은 것은 채 시작하기도 전에 끝난 생의 폐허 속에서 살아가는 레라 네자트. 그 아기가 태어나고 죽은 날에서 영영 벗어나지 못하고, 그 추악함에서 눈을 떼지 못한 채… 그래도 시간의 자비로운 손은 종국에는 이 시린 공허도, 무력한 분노도 가져가고 재와 먼지만 남길 것이다. 그리고 영영 깨어지지 않을 고요를.

가까워오는 축제의 소음을 피해 무너진 건물 사이를 조용히, 조용히 움직여 멀어진다. 그림자 속의 더 깊은 그림자, 마치 존재의 함몰처럼.

댓글

'돌파둥이' 라. 작명 센스가 멋지십니다!

'돌파 사건'이라는 명칭은 승한님이 지으셨잖아요. ^^